青囊映迷彩 河洛长明灯

编者按:值此中国人民解放军建军98周年之际,我们谨以笔墨致敬一位特殊的战士。王向飞,这位六代中医世家的传人、退役军医,用银针与绳索在河洛大地上书写着"退伍不褪色"的时代答卷。

他的战场在双重维度延展:洛阳老城诊所里氤氲的药香,是穿越三百年的岐黄薪火;宜阳白杨镇风雨无阻的乡医路,烙印着子弟兵反哺桑梓的赤诚;神鹰救援队险境中闪耀的银针,彰显着军人永不退役的担当。从人民军队的卫生员,到市井巷陌的坐堂郎中;从每周跨越百公里守护故园乡亲,到2023年义无反顾投身抢险前线——迷彩绿的忠诚与青囊丹心的仁爱,在他身上熔铸成永不熄灭的生命灯火。

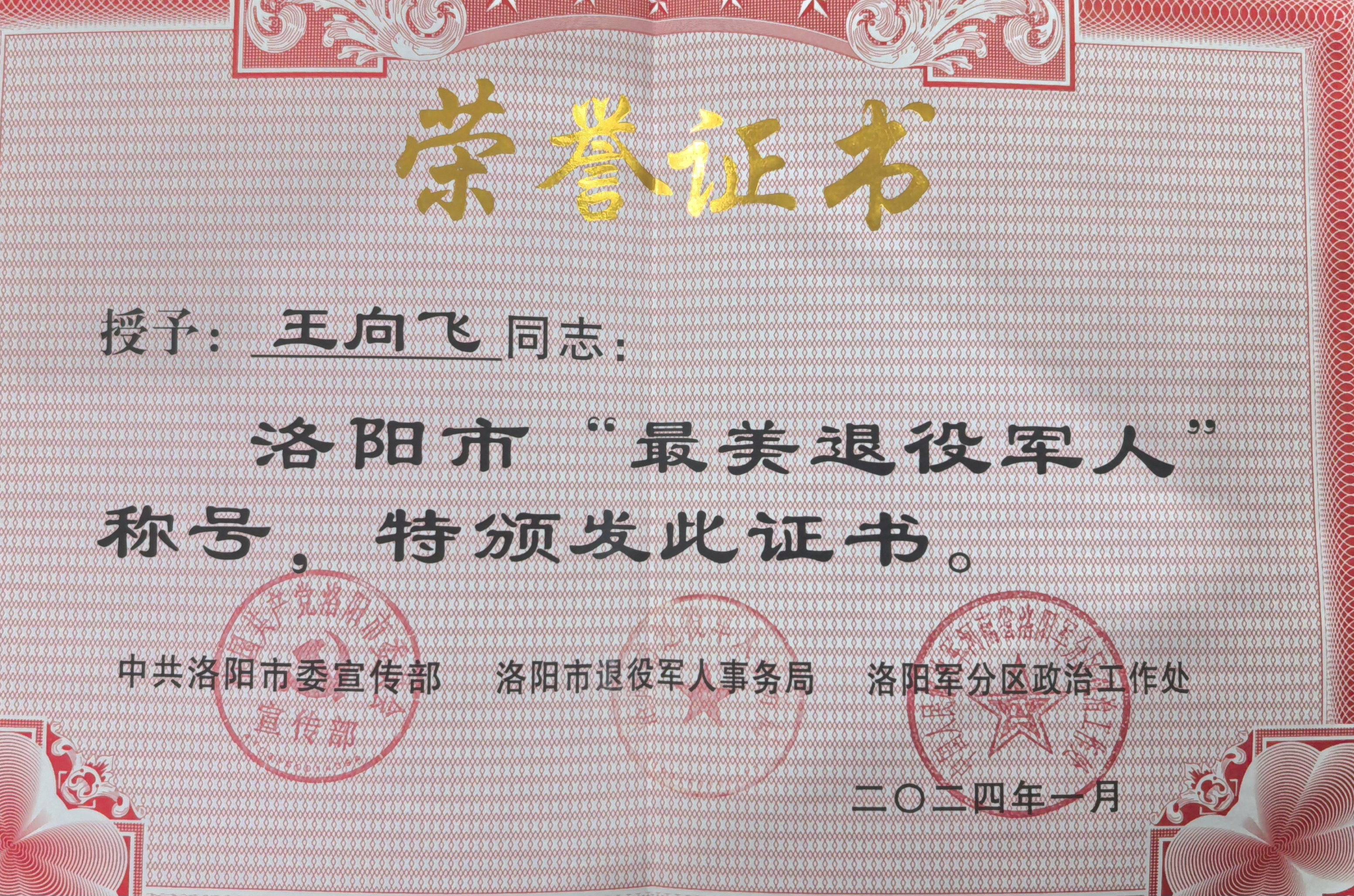

在"最美退役军人"的称号背后,我们看到的是六代中医世家"半钱错不得"的祖训,与军营熔炉锻造的"为民千钧重"的信仰交织生辉。值此建军节,让我们向这位以药秤延续钢枪使命的战士致敬,向千千万万如王向飞般在不同战场续写军人本色的奉献者致敬!他们用行动证明:军魂永驻,不在戎装着身时,而在生命守护处。

青囊映迷彩 河洛长明灯

——洛阳市六代中医传人、退役军人王向飞的双重坚守

卢 鹏 陈俊武 文/图

七月暴雨如天河倾泻,老城街巷化作湍急河道。浊水中,一个迷彩身影正驮着白发老人艰难跋涉,臂上“神鹰救援”徽记刺破雨幕,在浑浊的水流中倔强闪烁,犹如一道希望的徽记。这条在洪魔腹地开辟的生命通道,其开辟者,正是六代中医传人、退役军人王向飞。

几小时后,洛阳市老城区“王向飞中医诊所”内,当归的暖香已驱散洪水腥气。他指尖轻搭患者脉搏,墙上“最美退役军人”奖章与四百味中药抽屉静默相守,无声诉说着他从战场到诊室,始终如一的守护轨迹。药香弥漫处,是岐黄世家的血脉所系;浊浪滔天时,是永不褪色的军人担当。

——这就是六代中医传人王向飞的双重疆场。

王向飞和战友们从洪流中背出老人

根脉:煤灯照夜、岐黄生根

“方子会救人,也能误人,一字都错不得。”这句祖父的谆谆教诲,是王向飞童年记忆里最沉甸甸的回响。在豫西宜阳县那座浸润着岁月的老宅中,煤油灯昏黄的光晕下,祖父佝偻着身躯,以蝇头小楷在泛黄的宣纸上誊抄药方,笔尖沙沙作响,仿佛时间低语。院落里,新采的草药在竹匾中铺陈晾晒,当归温厚的甜、黄连清冽的苦,混合着泥土的芬芳,氤氲成少年独特的“家”的气息。这并非寻常孩童的玩具气味,而是刻入骨髓的传承密码。当同龄人在街巷追逐嬉闹,王向飞的世界,早已被泛黄医书上的墨字、祖辈辨识百草的慧眼、石臼研磨药材的韵律所填满。祖父布满老茧的手指点过一味味草药,那些看似枯燥的谆谆教诲,如春雨般悄然渗入心田,沉淀为“医者仁心”的磐石。

王向飞百忙之余在学习

这份跨越百年的传承,在王向飞手中非但未曾褪色,更淬炼出时代的严谨锋芒。在诊所一隅,近百个晶莹的玻璃罐如士兵般整齐列阵,罐中封存着近五年每一批药材的留样——这是王向飞亲手建立的“本草档案库”。“病人把命交过来,马虎不得。”这是他常对妻子强调的底线。祖辈留下的三百余张古方,被他视若珍宝,逐字逐句与现代医学典籍比对、考证、琢磨,如同最精密的工匠,在古法与新知的交汇点,优化出更贴合当代人复杂体质的精妙方剂。去年,被腰脊剧痛折磨长达十二年的患者张某,几乎丧失生活希望。服用王向飞依据古方精髓、结合现代病理精心调整的汤药后,竟奇迹般康复。送锦旗那日,这位七尺男儿泣不成声,紧握王向飞的手:“王大夫,您救的不只是我的腰,是托起了我们全家头顶的天啊!”锦旗上“妙手回春,恩重如山”八个大字,在阳光下流淌着生命的温度。

王向飞在诊所坐诊

征途:军装褪色、白褂披身

十八岁那年,带着岐黄世家的烙印,王向飞毅然穿上那身象征责任与荣光的绿军装。在部队卫生员的岗位上,救死扶伤的缘分以另一种铁血方式延续。训练场上,战友肌肉拉伤痛苦难忍,他取出随身携带的银针,精准落穴,祖传的针灸技艺瞬间化作纾解疼痛的暖流。野外拉练风餐露宿,他背着沉重的药箱跋山涉水,默默守护着全连官兵的健康堡垒。泥泞与汗水交织的日子里,他更深切地体悟到:“军队这所大熔炉,教会我的是‘为民’二字那千钧的重量,是刻进骨血里的担当。”2004年,告别军营,他婉拒了城市大医院的橄榄枝,心中只有一个清晰的指向——回到生养他的豫西故土,让祖传的医术在乡愁最浓处深深扎根。于是,“王向飞中医诊所”的招牌,在宜阳、随后在洛阳市区相继亮起,成为一方百姓健康的灯塔。

王向飞在疫情期间为附近学校做疫情消杀

在这方小小的诊室里,一个不成文的规矩默默坚持了十九个寒暑:军人军属、困难群众、并肩作战的救援队友前来求医问药,只收取药材本身的微薄成本,特殊窘困者分文不取。独居多年的李奶奶,身患慢性咳喘,家境清寒。她常年在此免费取药。细心的王向飞总会在包好的药包角落,悄悄塞入几颗晶莹的冰糖,温言叮嘱:“老人家,药苦,含颗糖能好受些。”这微不足道的几颗糖,却饱含着医者的悲悯与体贴,正是军人“爱民如亲”的滚烫底色,在平凡岁月里最朴素的流淌。

王向飞为学校师生们现场传授生命急救知识

鹰起:神鹰展翅、银针定生

“脱下军装是医生,穿上队服是战士,底色从未变。”这句话,王向飞常挂嘴边,更是他用生命践行的誓言。自2013年加入宜阳神鹰救援队以来,他“双重战场”的人生轨迹愈发清晰而壮阔。十二载风雨兼程,他的身影出现在无数惊心动魄的生死瞬间:

王向飞和战友们在救援现场抢救伤员

2021年郑州特大暴雨,城市沦为泽国。王向飞连续数日浸泡在齐腰深、冰冷刺骨的污水中,以血肉之躯为惊慌失措的群众开辟生路。浑浊的洪水拍打着胸膛,每一次托举,每一次背负,都是对生命至上的无声礼赞。

新冠疫情期间,他化身无畏的“逆行者”,背负三十余斤重的消杀弥雾机,沉重的机器轰鸣是他战斗的号角,足迹踏遍二十余个社区和学校,汗水浸透防护服,在危险的边缘筑起无形的健康屏障。

王向飞和战友们在山区救援现场抢救伤员

王向飞和战友们在深山救援现场搜救

深山搜救失联驴友,荆棘密布,道路断绝。他不仅凭借在部队练就的过硬野外生存技能,披荆斩棘为队伍开路,更在队友体力透支、几近虚脱的危急关头,迅速取出随身携带的银针,精准施针。短短几分钟,队友苍白的脸上恢复血色,疲惫的肢体重新注入力量,古老的针灸之术在救援现场焕发出不可思议的现代生命力。

王向飞在救援车上啃方便面

这份来自岐黄世家的独特技艺,在救援前线屡建奇功。去年深秋寒峭,一次紧急救援中,一位队友不慎从湿滑陡坡摔落,脚踝瞬间肿胀如馒头,剧痛钻心。王向飞迅速从急救包中取出应急药品处理伤处,同时手指沉稳有力,精准按压承山、昆仑等穴位。队友脸上的痛苦扭曲逐渐平复,为王向飞赢得了关键的救治时间,也为后续送医打通了生命通道。他的救援急救包,也因此与众不同——绷带碘伏旁,总静静躺着几根闪亮的银针和几包应急的特制草药粉末。“这些老伙计,关键时刻能救命,是老祖宗留给我们在绝境中抢时间的法宝。”神鹰救援队队长感慨道,“向飞的银针和草药,是我们队伍里最独特的‘秘密武器’。”

星火:春雨校园、烛光寒门

王向飞的“战场”,从无边界。他的仁心,如春日细雨,悄然润泽着社区的每一个角落。

校园里的岐黄春风:洛阳市涧西区、老城区、洛龙区及宜阳县的多所学校里,师生们对王大夫的身影倍感亲切。他不仅多次在流感高发季走进校园进行专业防疫宣讲,背着沉重的消杀设备进行地毯式消毒,更定期设下义诊台。春日午后,阳光透过教室窗户洒在义诊台前。他为长期伏案的教师细心把脉,指尖轻触便了然其颈肩劳损的苦楚,开出疏经活络的方子,并传授简单易学的穴位按摩法。课间,孩子们好奇地围拢过来,他笑着讲解“金银花为什么能清热解毒”、“揉按哪个穴位不容易晕车”,将古老中医的种子,以生动有趣的方式播撒进稚嫩的心田。一位长期被过敏性鼻炎困扰的女教师,在他的精心调治下终于摆脱了纸巾不离手的窘境,她感激地说:“王大夫送来的不仅是健康,更是站在讲台上的从容底气。”

群众上门给王向飞送锦旗

社区孤老的守望明灯:社区内那些行动不便的孤老、病残、尤其是曾奉献一生的老教师们,更是王向飞心头放不下的牵挂。他主动建立健康档案,定期上门问诊送药。重阳佳节,秋意已深。王向飞叩开独居的退休老教师刘老的家门。老人严重的风湿关节痛在阴雨天如影随形。王向飞仔细检查,留下对症的草药,又轻车熟路地为老人艾灸膝盖。袅袅艾烟中,暖意驱散了关节的寒气,也驱散了屋内的孤清。刘老浑浊的眼中泛起泪光,紧握着王向飞的手,哽咽难言。这盏风雨无阻的上门诊疗之灯,照亮了多少被遗忘角落里的孤寂晚年。

寒门学子的点灯人:王向飞深知,扶危济困,不仅在解除病痛,更在点燃希望。当得知社区内有品学兼优的孩子因家境困顿面临失学,或寒窗苦读十余载终于叩开大学之门却因学费无着而愁眉不展时,他一次次慷慨解囊。老家乡村的小女孩玲玲,父亲早逝,母亲多病,学业岌岌可危。王向飞默默承担了她的学杂费,定期送去学习用品,更鼓励她:“知识是翅膀,别让它折了。”去年夏天,喜讯传来,寒门学子小伟以优异成绩被重点大学录取,然而高额的学费让全家陷入绝望的沉默。王向飞得知后,第一时间送去一笔足以解燃眉之急的助学款,拍着小伟的肩膀,话语朴实却重如千钧:“孩子,只管往前奔!你的大学路,叔帮你托一段。”这份默默的资助,改变的不仅是个体的命运,更是在贫瘠土壤中,为梦想浇灌出参天大树的力量。诊所一角,悄然收藏着几封字迹稚嫩却情真意切的感谢信,那是比任何锦旗都更珍贵的勋章。

社会各界为王向飞赠送的部分锦旗

乡情:百里奔波、风雨医途

王向飞生活在洛阳市老城区,诊所也开在市区。离开老家洛阳市宜阳县白杨镇农村20多年,但他念念不忘那方生他养他的土地,20多年来,每个星期天,风雨无阻他都坚持开车往返一百多公里回老家农村坐诊,为十里八乡的乡邻们看病,

周日清晨五时,老城巷弄尚在沉睡。王向飞已发动汽车,后备厢里挤满中药匣。百公里外的白杨镇卫生室前,拄拐的张奶奶早在晨雾中翘首:“向飞啊,就等你扎这几针,老婆子就能下地收麦!”

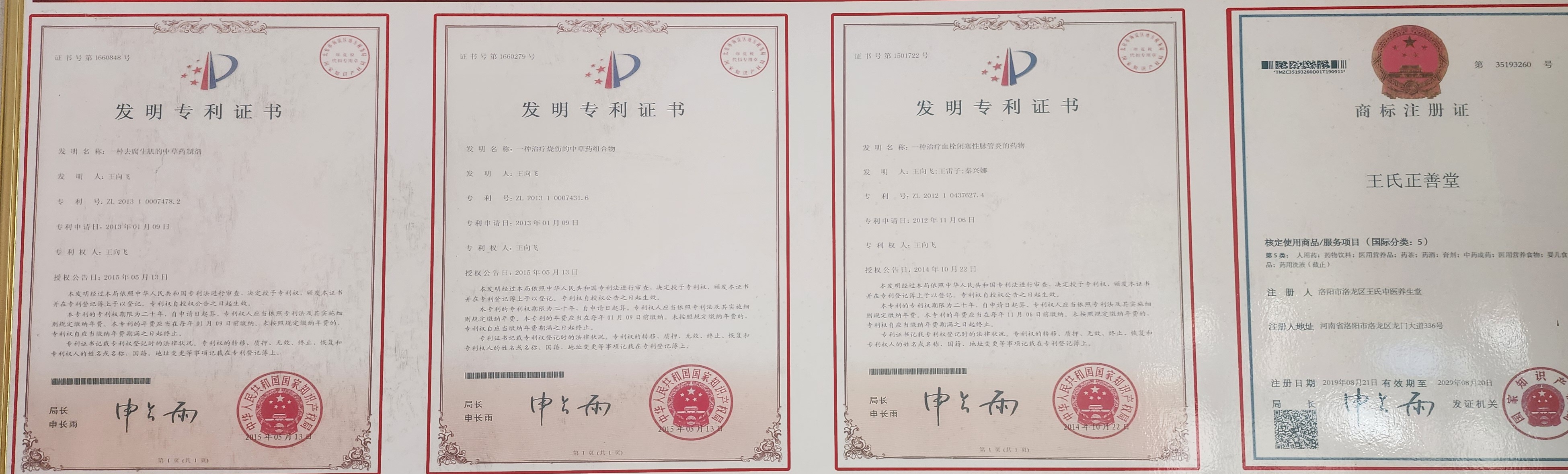

王向飞获得的的专利证书

二十年如一日,二十载风雨无阻:

2008年冰灾:车轮陷进雪坑,十八位乡亲扛锄头铁锹,硬生生铲出三里救命通道

2016年暴雨:河水漫桥,他蹚着齐胸急流进山,针灸包吊在脖颈处高高擎起

2023年霜降:陈爷突发绞肠痧。王向飞赶到时老人已面如金纸。三棱针急刺十宣穴放血,艾条熏灼神阙穴,待县医院救护车鸣笛而至,老人指尖已回暖

诊所墙上,"仁泽桑梓"锦旗的丝线里,缠着二十载晨霜夜露。

丰碑:荣光无言、民心为冕

据统计,近十年间,王向飞累计义诊千余人次,足迹遍布城乡;参与各类救援任务数百次,在风雨水火中挽救生命。诊所那面高大的药柜,四百多个古朴的抽屉分门别类,珍藏着济世的良方本草。而他心中那枚“无形的军功章”,早已被日复一日的仁心与舍生忘死的担当,擦拭得璀璨夺目。

王向飞获得的的部分荣誉证书、奖杯

十年间义诊三千六百人次,救援任务足迹遍布豫西山河。当药柜第四百三十二个抽屉滑开时,当归的暖香里浸透着一组数字:每周日往返里程21600公里,相当于绕行赤道半周;二十年来踏破的布鞋可铺满老城区医院前庭;救治过的乡邻手牵手,可从老城丽景门排到白杨镇南坡。

他的付出,赢得了最真挚的回响,荣誉墙上铭刻着时光:

2021年度,分别荣登河南省精神文明建设指导委员会办公室与洛阳市精神文明建设指导委员会办公室评选的“乡村光荣榜”之“好党员”榜单;多次荣获洛阳市、宜阳县“最美退役军人”称号;2022年,闪耀“最美洛阳人”百星人物的光荣榜。

党委、政府授予王向飞的部分荣誉

诊所四壁的锦旗叠成七彩瀑布:

诊所四壁,层层叠叠悬挂的锦旗,无声诉说着无数重获新生的感激:“医术精湛,医德高尚”——饱受顽疾折磨终获痊愈者的心声;“神针济世,大爱无疆”——被其针灸急救或长期关怀的老人所赠;“救命之恩,永生不忘”——洪灾中被其从死神手中夺回生命的群众真情;“情系学子,恩重如山”——受助寒门学子家庭的肺腑之言;“退伍不褪色,危难显真章”——神鹰救援队队友及见证其救援英勇的乡亲所赠。每一面锦旗背后,都是一个温暖的故事,一段生命的奇迹,是民心铸就的最高荣誉。

未来:灯火长明,初心如磐

子夜的老城,诊所灯牌在水泥路上投下暖黄光晕。王向飞轻拭“最美退役军人”奖杯,玻璃映出两张面庞:煤油灯下誊方稚子,洪流中背负老人的救援者。晨光微曦时,他又将踏上征途——或是打开那四百味中药抽屉,或是冲向暴雨滂沱的救援现场。

然而,无论身在哪个战场——是药香氤氲的宁静诊室,还是浊浪滔天的生死一线——那个在豫西老宅煤油灯下,屏息凝神、以稚嫩小手摹写药方的少年身影,那份从军旅熔炉中淬炼而出、融入岐黄血脉的“为民服务”的赤子初心,始终如黄河之水,在他生命的河床里奔涌不息,照亮自己,更温暖着这方他深爱的土地与人民。灯火长明处,是仁心,亦是军魂,永不褪色。

从钢枪到药秤,从迷彩到白褂,从老城青砖巷到白杨黄土地,这条双重征途上,六世岐黄精魂与八一军徽的光芒,终化作河洛大地的一盏长明灯。当洛阳牡丹在四月绽放,白杨镇的麦浪在五月翻金,那灯火永远在人间疾苦处,燃着温暖的微光。

版权声明:凡注明“来源:中原教育周刊的所有作品,版权归中原教育周刊所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中原教育周刊和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中原教育周刊官方抖音号

中原教育周刊官方抖音号 豫教传媒

豫教传媒 河南教育云平台线上平台

河南教育云平台线上平台