青砖飞檐书峥嵘——河南大学明伦校区的建筑史诗

当晨曦漫过飞檐,当月光爬上砖雕,那些静立百年的建筑便轻轻翻动书页——青砖是遒劲的笔画,廊柱是挺拔的标点,它们共同撰写着一部用土木金石写就的校史。这里的一阁一塔皆可诵读,一斋一堂俱成篇章。让我们缓步轻行,触摸梁柱间的岁月纹路,聆听砖缝里的历史回声,在建筑与时空的对话中,读懂一所大学如何以砖瓦为骨、以文化为魂,在沧海横流中筑起永不坍塌的精神殿堂。

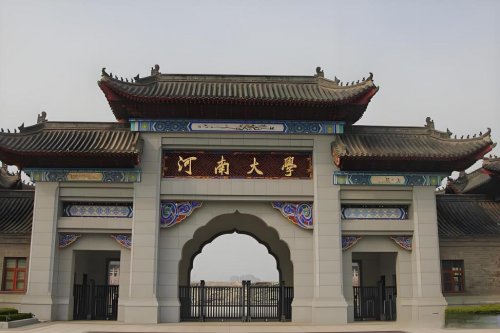

南大门·开启文明之光的扉页

步入明伦校区,第一眼望见的便是巍峨庄重的南大门。这座中西合璧的建筑,青砖灰瓦间镌刻着百年时光的印记。门楼之上,飞檐翘角如展翅鲲鹏,门楣中央“明德新民,止于至善”的校训昭示着河大的精神底色。1912年,河南留学欧美预备学校在此奠基,南大门便如一卷扉页,开启了中原现代教育的鸿篇巨制。百年前,林伯襄校长曾伫立门下迎送学子;抗战时期,师生们背负书卷从此门踏上流亡办学之路。今日,南大门依旧静默守望,看莘莘学子怀揣理想进出,听琅琅书声穿越时空回荡——它是历史的见证者,更是文明的守护者。

六号楼·熔铸中西的学术殿堂

穿过南大门向东,一座青灰色的三层建筑赫然眼前,这便是被誉为“预校活化石”的六号楼。哥特式拱券窗棂与中式歇山屋顶在此奇妙交融,恰如当年“西学东渐”的缩影。1915年落成时,这里是预校的教学中枢,理化实验室的仪器轰鸣、外语课堂的朗朗诵读,点燃了中原科学启蒙的星火。1923年升格为中州大学后,冯友兰、董作宾等大师曾在此执教,走廊间仿佛仍能听见他们激扬文字的余音。如今,六号楼化身校史馆,泛黄的照片、斑驳的课桌与泛着铜绿的钟表,将峥嵘岁月娓娓道来。每一块红砖都在诉说:学术的炬火,从未熄灭。

十二斋·弦歌不辍的岁月回响

转入静斋路,东西两侧对称排列的十二斋房如展开的历史长卷。青砖灰瓦的连廊建筑,既有北方四合院的古朴,又融入了西方公寓的实用。1930年代,这里被称为“河大精神堡垒”:东斋住过嵇文甫、樊映川等学者,窗前灯火彻夜不熄;西斋走出邓拓、马可等青年,将革命火种撒向四方。斋房间的紫藤年年盛开,一如当年学子们在此辩论救国之道、切磋学问的身影。如今的十二斋仍作宿舍之用,晨读声与百年前的回响重叠——所谓“斋房”,从来不只是栖身之所,更是精神的原乡。

铁塔·擎天拔地的精神图腾

校园东北隅,开宝寺塔凌空矗立,这座北宋琉璃塔已守望汴梁千年。塔身砖雕的飞天乐伎犹在云间起舞,檐角风铃仍吟唱着“铁塔行云”的传说。河大人视其为精神图腾:抗战南迁时,师生们含泪绕塔三周作别;新世纪重振之际,“铁塔牌”成为河大学子的自豪标签。塔影倒映在镜面般的铁塔湖中,恰如历史与现实的对话——塔基深植厚土,塔尖直指苍穹,这不正是百年学府“板凳甘坐十年冷,文章不写半句空”的治学气象?

从南大门到铁塔,不过千米之距,却丈量着河南大学一个世纪的沧桑与辉煌。这些古建筑不是冰冷的砖石,而是凝固的史诗:一砖一瓦镌刻着“教育救国”的初心,一廊一柱承载着“学术报国”的担当。当春风再次拂过飞檐下的铜铃,我们听见历史的嘱托——守护文明火种,续写属于新时代的“铁塔故事”。

文字、图片:河南大学马克思主义学院2022级本科生韩爽

版权声明:凡注明“来源:中原教育周刊的所有作品,版权归中原教育周刊所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中原教育周刊和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中原教育周刊官方抖音号

中原教育周刊官方抖音号 豫教传媒

豫教传媒 河南教育云平台线上平台

河南教育云平台线上平台